К физическому уровню относится также интерфейс между АКД и каналом связи (физической линией связи или средой передачи), который должен соответствовать международным стандартам. В нашей стране этот интерфейс называют стыком С1, который для разных каналов имеет свои обозначения и свои ГОСТы. Так для аналоговых телефонных каналов стыки С1 делятся на С1-ТФ в случае использования коммутируемой сети ТФОП и С1-ТЧ для некоммутируемых каналов ТЧ. Этим стыкам соответствуют ГОСТы: 23504-79, 25007-81, 26557-85, а для С1-ТЧ еще и 23475-79. Для работы по радиоканалу ТЧ введен стык С1-ТЧР (ГОСТ 23578-79). Если передача осуществляется через телеграфную сеть, то используется стык С1-ТГ (ГОСТ 22937-78). В случае прямого доступа, т.е. при подключении к сетевому узлу выделенной линией используют модемы для физических линий (например, фирмы Зелакс) со стыками С1-ФЛ (ГОСТы 24174-80, 26532-85), которые имеет три разновидности сигналов: сигнал низкого уровня (С1-ФЛ-НУ), биимпульсный сигнал (С1-ФЛ-БИ) и квазитроичный сигнал (С1-ФЛ-КИ). Биимпульсный сигнал (манчестерский код) применяется широко в локальных сетях, а квазитроичный – в каналах цифровых систем передачи (международный стык G.703), где используется сигнал AMI (с чередованием полярностей импульсов – ЧПИ) или видоизмененный сигнал HDB3, в котором устраняются длинные серии нулей.

Все стыки С1 и соответствующие им ГОСТы разработаны на основе международных стандартов МОС и рекомендаций МСЭ-Т.

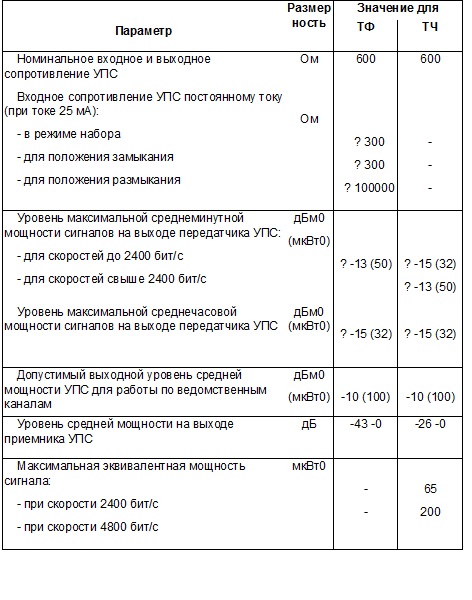

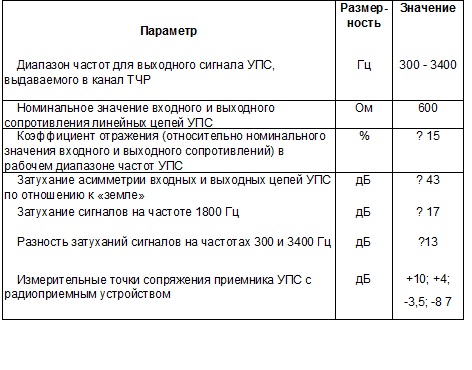

Обмен по стыкам С1-ТФ и С1-ТЧ производится модулированными сигналами в рабочей полосе частот каналов тональной частоты. В качестве АКД выступают модемы серии V. При передаче по радиотелефонному каналу используется стык С1-ТЧР. Параметры этих стыков представлены в табл. 2.4 и 2.5.

Рекомендуются следующие значения основных параметров канала ТЧР: отклонение частоты несущего колебания в канале связи – не более ±10 Гц; значение паразитной фазовой модуляции сигнала в полосе частот 300 – 3400 Гц - не более ±?/36 рад; нелинейные искажения для передающего устройства не более -35дБ, для приемного устройства - не более -50дБ для каналов ТфОП и не более -34 дБ для ведомственных сетей связи.

Таблица 2.4 Параметры стыков С1-ТФ и С1-ТЧ

Таблица 2.5 Параметры стыка С1-ТЧР

Стыки С1-ФЛ

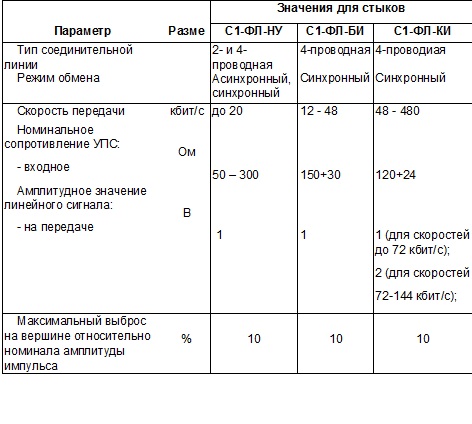

Передача данных в цепях стыка С1-ФЛ осуществляется импульсными сигналами со скоростями до 480 кбит/с. Номенклатура цепей стыка C1-ФЛ и требования к ним те же, что и в стыках C1-ТФ и С1-ТЧ. Во всех трех типах стыка C1-ФЛ отношение амплитуды импульса положительной полярности (+U) к амплитуде импульса отрицательной полярности (-U) должно быть в пределах 0,95 ? 1,05.

Параметры стыков С1-ФЛ представлены в табл. 2.6.

Таблица 2.6 Основные параметры стыков С1-ФЛ

Для стыка С1-ФЛ-НУ используются разнополярные цифровые сигналы низкого уровня (НУ) без возвращения к нулю (NRZ - NonReturntoZero).

Метод NRZ прост в реализации, обладает сравнительно высокой помехоустойчивостью (из-за двух резко отличающихся потенциалов), но не обладает свойством самосинхронизации. При передаче длинной последовательности единиц или нулей сигнал на линии не изменяется, поэтому приемник не может определять по входному сигналу моменты времени, когда нужно в очередной раз считывать данные. Даже при наличии высокостабильного тактового генератора приемник может ошибиться с моментом съема данных, так как частоты двух генераторов никогда не бывают полностью идентичными. Поэтому при высоких скоростях обмена данными и длинных последовательностях единиц или нулей небольшое рассогласование тактовых частот может привести к ошибке в целый такт и, соответственно, считыванию некорректного значения бита.

Другим серьезным недостатком метода NRZ является наличие низкочастотной составляющей, которая приближается к нулю при передаче длинных последовательностей чередующихся единиц или нулей. Из-за этого многие каналы связи, не обеспечивающие прямого гальванического соединения между приемником и источником, этот вид кодирования не поддерживают. В результате в чистом виде код NRZ в сетях не используется. Тем не менее, используются его различные модификации, которые устраняют указанные выше недостатки. Привлекательность кода NRZ состоит в достаточно низкой частоте основной гармоники f0, которая равна N/2 Гц (где N – битовая скорость передачи данных).

Для стыка С1-ФЛ-КИ используется квазитроичный импульсный код с чередованием полярности импульсов – ЧПИ (AMI–BipolarAlternateMarkInversion).

В этом методе используются три уровня потенциала – отрицательный, нулевой и положительный. Для кодирования логического нуля используется, например, нулевой потенциал, а логическая единица кодируется либо положительным потенциалом, либо отрицательным, при этом потенциал каждой новой единицы противоположен потенциалу предыдущей.

Код AMI частично ликвидирует проблемы наличия постоянной составляющей и отсутствия самосинхронизации, присущие коду NRZ. Это происходит при передаче длинных серий «единиц». В этих случаях сигнал на линии представляет собой серию чередующихся разнополярных импульсов с тем же спектром, что и у кода NRZ, передающего чередующиеся нули и единицы, то есть без постоянной составляющей и с основной гармоникой N/2 Гц (где N - битовая скорость передачи данных). Длинные же серии «нулей» также опасны для кода AMI, как и для кода NRZ – сигнал вырождается в постоянный потенциал нулевой амплитуды.

В целом код AMI приводит к более узкому спектру сигнала, чем для кода NRZ, а значит, и к более высокой пропускной способности линии. Например, при передаче чередующихся единиц и нулей основная гармоника имеет частоту N/4 Гц. Код AMI предоставляет также некоторые возможности по распознаванию ошибочных сигналов. Так, нарушение строгого чередования полярности сигналов говорит о ложном импульсе или исчезновении с линии корректного импульса. Сигнал с некорректной полярностью называется запрещенным сигналом (signal violation).

Нередко применяется модифицированный код AMI (HDB-3), у которого каждая серия из 4-х нулей преобразуется в ненулевую комбинацию по определенному правилу, что обеспечивает повышение устойчивости работы системы тактовой синхронизации.

Стык С1-ФЛ-БИ использует биимпульсные коды. При биимпульсном кодировании каждый такт делится на две части. Информация кодируется перепадами потенциала, происходящими в середине каждого такта. Так как сигнал изменяется, по крайней мере, один раз за такт передачи одного бита данных, то биимпульсный код обладает хорошими самосинхронизирующими свойствами. В простом биимпульсном коде “1” кодируется перепадом от низкого уровня сигнала к высокому, а “0” – обратным перепадом.

Наиболее распространенным биимпульсным кодом является манчестерский код, который применяется в локальных сетях.

Отличие манчестерского кода от простого биимпульсного состоит в том, что каждый следующий логический “0” изменяет фазу биимпульса на противоположную, а “1” сохраняет фазу предыдущего биимпульса.

У манчестерского кода также нет постоянной составляющей, а основная гармоника в худшем случае (при передаче длинной последовательности единиц или нулей) имеет частоту N Гц, а в лучшем (при передаче чередующихся единиц и нулей) она равна N/2 Гц. Манчестерский код имеет еще одно преимущество перед кодом AMI в том, что для передачи данных используется не три уровня сигнала, а два.

Интерфейс G.703

Стандарт G.7O3 основан на следующих рекомендациях ITU-T: • G.702 «Скорости передачи цифровой иерархии» (речь идет о плезиосинхронной цифровой иерархии – PDH); • G.704 «Структура синхронных фреймов, основанных на первичном и вторичном иерархических уровнях»; • I.430 «Пользовательский интерфейс сети ISDN, использующий основную скорость – первый уровень спецификации (протокол сигнализации D-капала)».

Этот стандарт предназначен для использования в сетях не только с иерархией PDH, но и с синхронной цифровой иерархией SDH (скорости передачи и структура фреймов последней приведены в Рекомендациях ITU-T G.708 и G.709). Первоначально же он разрабатывался как базовый интерфейс для систем, использующих импульсно-кодовую модуляцию (ИКМ).

Физические и электрические характеристики. Стандарт регламентирует физические и электрические характеристики интерфейса G.703 для основной скорости передачи данных 64 кбит/с и ряда, порождаемого первичной (североамериканской со скоростями 1544, 6312, 32064, 44736 кбит/с) и вторичной (европейской 2048, 8448, 34368, 139264 кбит/с) иерархиями PDH, а также для дополнительной скорости 97728 кбит/с. Перечислим главные из них: • схема взаимодействия аппаратуры; • скорость передачи данных и частота синхронизирующего сигнала; • тип кода и алгоритм его формирования; • форма (маска) импульса и соответствующее поле допуска; • тип используемой кабельной пары для каждого направления передачи; • нагрузочный импеданс; • номинальное пиковое напряжение импульса; • пиковое напряжение при отсутствии импульса; • номинальная ширина импульса; • отношение амплитуд положительного и отрицательного импульса к ширине отрицательного; • максимальное дрожание фазы (jitter) в выходном порту.

Рассмотрим некоторые из этих характеристик более подробно.

Схема взаимодействия аппаратуры. Стандартом предусмотрены три схемы взаимодействия между двумя терминальными устройствами (управляющим - управляемым или приемным - передающим): • сонаправленный интерфейс, СНИ, (Correctional Interface). Информационный и тактовый (хронирующий или синхронизирующий) сигналы передаются от одного терминала к другому, причем терминалы равноправны и симметричны; • разнонаправленный интерфейс, РНИ, (Contradi-rectional Interface). Здесь терминалы неравноправны: один из них является управляющим, другой управляемым. Тактовые сигналы направлены только от управляющего терминала к управляемому, а информационные – симметричны. • интерфейс с центральным тактовым генератором, ЦГИ, (Centralized Clock Interface). Тактовые сигналы направлены от центрального задающего генератора к обоим терминалам, а информационные – симметричны.

Скорость передачи данных и частота синхронизирующего сигнала. Эти параметры, указанные в стандарте, в основном соответствуют иерархии PDH. Тактовый (синхронизирующий) сигнал поступает от отдельного источника либо формируется из передаваемого кодированного информационного сигнала. Частота тактового сигнала может совпадать или не совпадать со скоростью передачи данных. В последнем случае она может быть в два, четыре или восемь раз меньше, в зависимости от применяемого метода кодирования данных. Например, для скорости 64 кбит/с номинальной является тактовая частота 64 кГц, но может использоваться и частота 8 кГц (октетная синхронизация), генерируемая блоком управления ИКМ-мультиплексора или внешним источником.

Тип кода (алгоритм его формирования). Зависит от скорости передачи данных и схемы взаимодействия аппаратуры интерфейса. Если код не стандартизирован отдельно, то описание алгоритма его формирования дается в самом стандарте G.703, как это сделано для скорости 64 кбит/с при сонаправленной схеме. Если же код стандартизован, то указываются лишь его название и особенности.

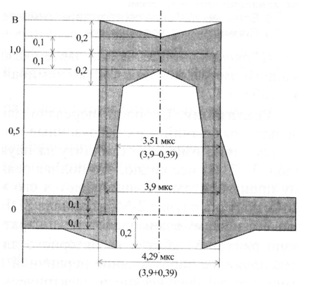

Форма импульса и соответствующее поле допуска. Эти характеристики специально оговорены для каждой скорости передачи и схемы взаимодействия аппаратуры интерфейса. Маска одиночного импульса для скорости 64 кбит/с приведена на рис. 2.7. При скорости 2048 кбит/с и ее производных форма маски практически не меняется.

Рис. 2.7. Форма импульса для стыка G.703 и пределы допустимых отклонений

Тип используемой линии и нагрузочный импеданс. Обычно применяются пары на коаксиальном кабеле, симметричные пары или их сочетания. Нагрузочный импеданс симметричной пары варьируется в пределах от 100 до 120 Ом.

Максимальное напряжение импульса и уровень сигнала в паузе. Эти параметры зависят от ряда факторов, в том числе от скорости передачи и уровня шума, которые могут быть указаны специально.

Подключение аппаратуры пользователя к сети с интерфейсом G.703. Схема подключения зависит от типа линии передачи (коаксиальная или симметричная пара) и ее импеданса (75 или 100-120 Ом), наличия входа с интерфейсом G.703 и среды распространения (электрический или волоконно-оптический кабель).

Эта схема будет простой, если для магистрального соединения используется электрический кабель, а аппаратура имеет вход с интерфейсом G.703. Для подключения применяются разъемы RG-59 (коаксиальная пара с импедансом 75 Ом) либо DB-15, RJ-11, RJ-48X (симметричная пара с импедансом 100-120 Ом). Допустимо подсоединение симметричной пары к коммутационной панели «под винт» без разъема. Если импеданс входа оборудования не согласуется с импедансом линии, то применяется согласующий трансформатор (например, 120-омная симметричная пара / 75-омная коаксиальная пара для скорости 2048 кбит/с).

При распространении по волоконно-оптическому кабелю световой сигнал преобразуется в электрический (на входе аппаратуры пользователя) и обратно (на ее выходе) с помощью специального оптоэлектронного преобразователя. При этом на оптических входах и выходах устанавливаются различного рода оптические соединители (коннекторы), например типа SC, SMA, ST.